2011年に発生した東日本大震災から、建物の構造に対して世間の目も大きく変わったように感じます。

その構造でよく耳にするようになった「耐震」「免震」「制震」という言葉。

自分が住んでいる家はどの構造が採用されているか知っていますか?

また、それらにしっかりとした違いがあることはご存知でしょうか。

それぞれの意味や違いについて調べてみました。

▼目次(クリックで見出しへジャンプ)

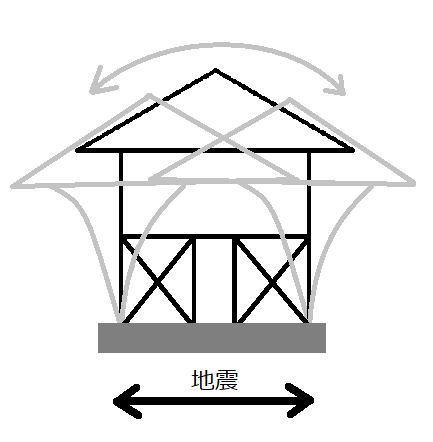

「耐震」の意味

地震エネルギーを建物の柱、梁といった主要構造の強度やねばり強さで耐える構造のこと。

地震エネルギーを建物の柱、梁といった主要構造の強度やねばり強さで耐える構造のこと。

工事が簡単であることや、地盤や立地を選ばないこと、低価格で工事が行えることから、一般的な建物に広く使われています。

建物全体が揺れることで地震の衝撃を受け止めます。

しかし、大地震では人命の確保は可能ですが、建物に被害が生じる可能性が高く、修復や継続使用が難しくなります。

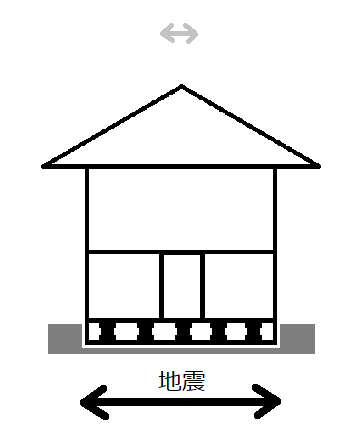

「免震」の意味

基礎と建物の間に「免震装置」を設置することで、地震エネルギーの伝わりを受け流して、揺れから逃れる構造のこと。

大地震でも建物の被害がほとんどなく、家具などの転倒や建物への被害も少なく済みます。

しかし、台風などの強風でも揺れてしまうことがあります。

また、設置コストが高く維持するためにはメンテナンスも必要となり、かなり高額になってきてしまいます。

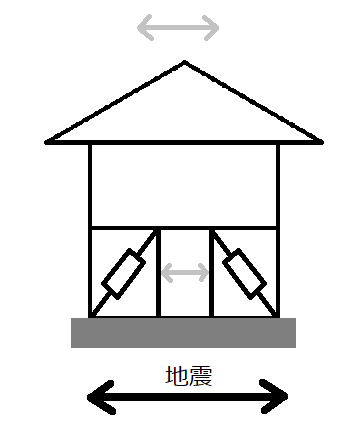

「制震」の意味

エネルギーを吸収する「制振部材」を建物に組み込むことで、地震発生時の揺れを軽減させる構造のこと。

柱や梁といった主要構造部材を損傷させないため、建物の被害が少なく、継続使用が可能になります。

また、建物自体の構造が弱くても強さを補強でき、建物の条件を選ばずに導入できます。

しかし、間取りに制限が出てしまう場合があることや、耐震に比べてコストがかかってしまいます。

また、「制震部材」と「制振部材」という「しん」の字が違う2種類のものがあります。

こちら違いについても少し調べてみました。

制「震」部材・・・大きな揺れにのみ対応する部材

制「振」部材・・・小さな揺れにも対応する部材

つまり、地震が起こった時は制「振」部材のほうが建物へのダメージは少なく済みますが、小さな衝撃に耐え続けた後大きな地震が起こったら、と考えたら耐久性が不安ですよね。

しかし制「震」部材だけだと大きな地震にしか対応できない、という不安もあります。

制「震」部材も制「振」部材も意味を理解した上で利用していきたいですね。

まとめ

- 「耐震」・・・地震エネルギーを建物の柱、梁といった主要構造の強度やねばり強さで耐える構造のこと

- 「免震」・・・基礎と建物の間に「免震装置」を設置することで、地震エネルギーの伝わりを受け流して、揺れから逃れる構造のこと

- 「制震」・・・エネルギーを吸収する「制振部材」を建物に組み込むことで、地震発生時の揺れを軽減させる構造のこと

| 揺れの大きさ | 設置費用 | メンテナンス | 設置条件 | メリットデメリット | |

| 耐震 | 大きい

小さい |

安い

高い |

なし | なし | メリット 工事が簡単、低価格、地盤や立地を選ばない デメリット 建物に被害が出ることが多く修復に費用がかかる |

| 制震 | 基本的になし(使用する装置による) | なし | メリット 補強ができる、設置条件がない デメリット 間取りに制限がかかる場合あり、耐震よりもコスト高 |

||

| 免震 | 必要 | あり | メリット 衝撃の大幅な軽減、建物や家具へのダメージの軽減 デメリット 強風で揺れる可能性、設置・維持にコストがかかる |

建物がどの構造になっているか知る方法

耐震診断を行うことで確認することができます。

これには専門家への相談・依頼が必要になるため、相談先については国土交通省のホームページをご確認ください。

また、ビルなどの情報を調べると、例えば現在筆者が執筆しているビルは「耐震 新耐震基準を満たす」という文言がありますが、この「新耐震基準」は1981年6月から施行されています。

新耐震基準は、「震度5強程度の中規模地震では軽微な損傷、震度6強から7に達する程度の大規模地震でも倒壊は免れる」という2021年の現在でも基準とされている耐震基準を義務付けているものです。

今回は、「耐震」「免震」「制震」の違いについてご紹介しました。